15 décembre 2012

Galerie Vu - Paris

Livres Filigranes chez VUMes yeux sont d’aveugles ciels

Jean-Michel Fauquet

Arja Hyytiäinen

Arja Hyytiäinen

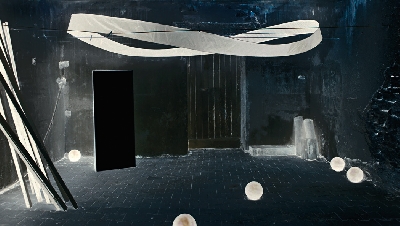

Geisterbild

Stéphane Duroy

Chevaleresque

Rip Hopkins

Pauline de La Boulaye

Le Mont Né

Jean-Michel Fauquet

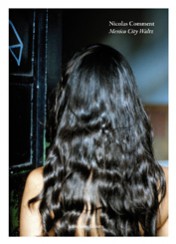

Mexico City Waltz

Nicolas Comment

Un âge de Fer et de Béton

Rip Hopkins, Christophe Donner

Francis Saint-Genez

Distress

Stéphane Duroy

Le grand séparateur

Jean-Michel Fauquet

La visite

Nicolas Comment

Danielle Robert-Guedon

Hyper

Denis Darzacq

Amanda Crawley Jackson

Soft Machines

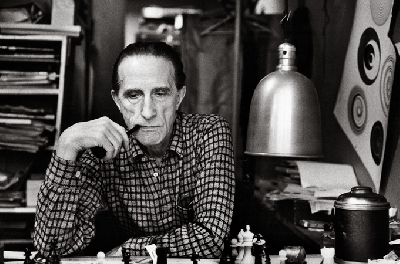

Richard Dumas

Philippe Garnier

Zone d’intervention précaire

Jean-Michel Fauquet

Francis Cohen

Saison # 21

Vince Taylor

Nicolas Comment

Saison # 16

Richard Dumas

Ordalies

Jean-Michel Fauquet

Pierre Bergounioux

17 novembre 2012

Grand Palais

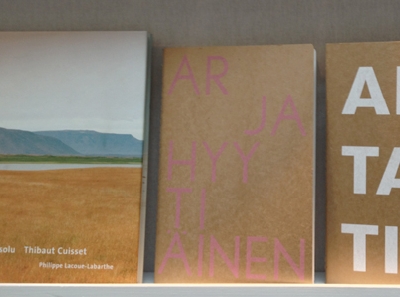

Paris Photo 2012Ali Taptik

Ali Taptik

Arja Hyytiäinen

Arja Hyytiäinen

Good Dog

Yusuf Sevinçli

Companion

Charlotte Dumas

Michel Frizot, Paul Roth

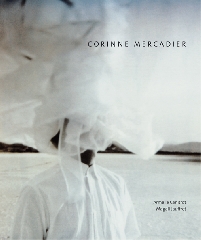

Devant un champ obscur

Corinne Mercadier

Charles-Arthur Boyer

Pursuit

Richard Pak

Geisterbild

Stéphane Duroy

ici même

Bernard Descamps

Hervé Le Goff

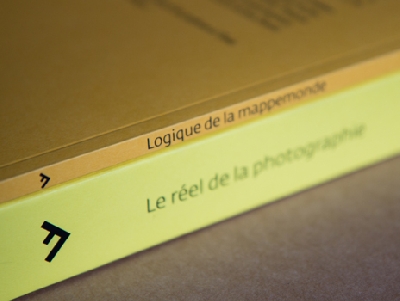

Logique de la mappemonde

Alexandre Castant

Le réel de la photographie

Arnaud Claass

Le Mont Né

Jean-Michel Fauquet

Mexico City Waltz

Nicolas Comment

Mister G.

Gilbert Garcin

Natacha Wolinski

13 novembre 2012

Institut Néerlandais

Anima, Charlotte DumasCharlotte Dumas (1977) s’intéresse à la relation homme‐animal et sa place dans l’histoire. Elle est fascinée par les animaux et leur relation avec les êtres humains. Cette photographe présente ses modèles, (chiens policiers, chevaux, loups, tigres), avec un grand sentiment de présence et de caractère. Elle puise son inspiration entre autres chez des peintres du XIXe siècle comme Eugène Delacroix et Théodore Géricault. Attirée par l’héroïsme et la position des animaux dans l’histoire des humains, elle leur rend hommage par les portraits qu’elle réalise.

13 octobre 2012

Librairie Flammarion - Beaubourg

Rencontres/signatures avec Arnaud Claass et Alexandre Castant

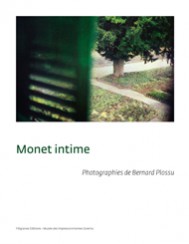

15 juin 2012

L'Abbaye de Jumièges

Bernard PlossuL’abbaye de Jumièges est un des plus beaux et des plus étranges monuments de France. Après avoir été, dès sa fondation au VIIe siècle, un des monastères bénédictins les plus puissants de Normandie, elle est détruite, comme beaucoup d’établissements religieux, après la Révolution et transformée en carrière de pierre. Si deux tiers environ de ses bâtiments ont disparu, ses parties les plus importantes ont toutefois résisté à la démolition, en particulier son abbatiale romane, dont les tours privées de toitures dominent de près de 50 mètres un des méandres que la Seine forme en aval de Rouen.

A l’extérieur, le contraste est frappant entre cette architecture orgueilleuse et le calme du village de Jumièges entouré de ses plantations de fruitiers. A l’intérieur de l’enceinte, les jardins de l’abbaye, remodelés en parc à l’anglaise au XIXe siècle, forment un vaste paysage romantique où la végétation et les perspectives suggèrent une relation à la ruine toute différente.

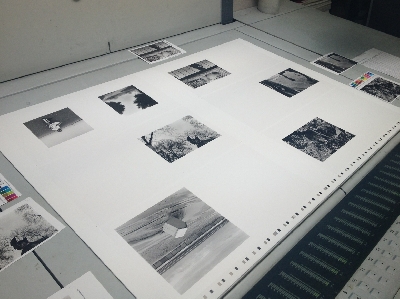

En mai 2010, Bernard Plossu est venu voir l’abbaye de Jumièges. Les photographies qu’il a rapportées de cette visite font l’objet de cette exposition, installée pendant tout l’été 2012 dans les salons de l’abbaye. Les 39 tirages noir et blanc choisis par l’auteur dans deux formats de petite dimension, présentent comme une série de fragments du parc de l’abbaye, saisis au cours de sa promenade, par un temps couvert de printemps.

A l’extérieur, le contraste est frappant entre cette architecture orgueilleuse et le calme du village de Jumièges entouré de ses plantations de fruitiers. A l’intérieur de l’enceinte, les jardins de l’abbaye, remodelés en parc à l’anglaise au XIXe siècle, forment un vaste paysage romantique où la végétation et les perspectives suggèrent une relation à la ruine toute différente.

En mai 2010, Bernard Plossu est venu voir l’abbaye de Jumièges. Les photographies qu’il a rapportées de cette visite font l’objet de cette exposition, installée pendant tout l’été 2012 dans les salons de l’abbaye. Les 39 tirages noir et blanc choisis par l’auteur dans deux formats de petite dimension, présentent comme une série de fragments du parc de l’abbaye, saisis au cours de sa promenade, par un temps couvert de printemps.